購入した商品や備忘録的なことを書くサイトです

OPTICON1 MK2とPhonitor Xを購入

2023/12/23

2025/07/03更新。Phonitor関連修正

※オーディオ初心者なので参考にならない内容です。

※比較できる機材が手元に全く持ってないので、音で感じたことや使用感などを書いてます。

5年前にオーディを入門セットとして購入したスピーカー(Zensor1)をかれこれ使っていましたが、ふと立ち寄ったでヨドバシでスピーカーやヘッドフォンを視聴して、ちょっとグレードアップしてみようかなと思ったのでオーディオ機器を購入しました。

スピーカーを新調する際、ヘッドフォンアンプも合わせて購入しました。ちょっと前に性能が高いヘッドフォンを購入したものの、性能をまったく生かし切れていない環境で使っていたことに気がついたため、使用する機器に見合うレベルの製品を調べて購入しました。

更新後の再生環境

更新した機器を緑色で記載

- スピーカー/プリメインアンプ

- DALI OPTICON 1 Mk2

- DENON PMA-800NE

- ケーブル/インシュレータ

- ZONOTONE 6NSP-Granster 2200α

- LUXMAN JPR-100 & 150

- KRIPTON IS-HR3

- LUXMAN JPU-150 (USB2.0 AtoB)

- ヘッドフォン/ヘッドフォンアンプ

- FOSTEX TH909 (純正ケーブルのTRS、4極XLR)

- SPL Phonitor x (DAC付き)

- DAC等

- PCサウンドカード(Sound Blaster AE-9 オペアンプ変更済、ESS 9038Q2M)

- Phonitor xのDAC768xs(AKM AK4490EQ)

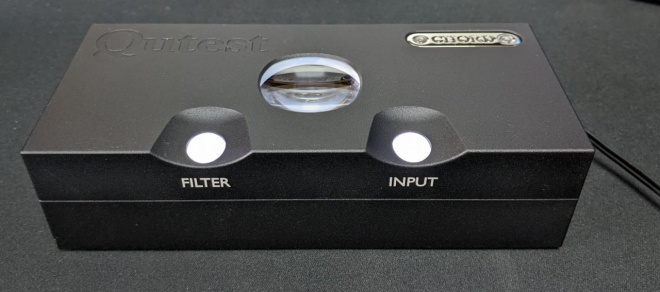

- Chord Qutest 電源強化済(2025/07/03追記)

スピーカーについて

DALIのスピーカーを使っているので、同メーカーのミドルクラス「OPTICON 1 Mk2」を買いました。ステップアップするのであれば、価格的にOPTICONかMENUET

SEになりますので、色々視聴した上でオプティコンを選びました。

全体的な音質でいうとMENUETの方が上ですが、MENUETはボーカルなど特定の音が前にでてくるような鳴り方のため、曲のジャンルによってはいまいちな感じで聞こえてしまいました。(その分セッティングも大変そう)

どのジャンルの曲でも使用できるという点でオプティコンの方が軍配が上がったのでこちらにしました。

外観

Zensor1と並べて置くとわかりますが、OPTICON1の方が小さいです。比べてみるとツィーターは4mm大きくなり、ウーファーは10mm小さくなってます。外寸はW152 × H261 ×D231Dmmとデスクトップ向きのサイズです。

エンクロージャーの木目は縦方向で結構ざらざらしてます。インテリアとしても私好みの感じです。

バスレフポートは斜めになるように設計されてます。斜めにすることで壁側にスピーカーを設定しても若干の距離が保てるので影響を少なく出来るとか。

写真に写ってないですが、OPTICON以上のクラスからデンマーク製となります。

音質とか使用感など

買い換えて思ったことは、中音域の分離が良くて声が聞き取りやすく、声とそのバックに流れている音がはっきりわかるようになりました。中高域は艶があるような音色で、低音はこの大きさのスピーカーにしてはよく出ている方でぼやける低音でなく、くっきりとした低音で鳴ります。

上位機種と同じくSMCドライバーを採用しているので、このような音が出せてるのかもしれませんね。このスピーカーで20hzくらいの低音を鳴らすとわかりますが、ウーファーがかなり前後に動きます。Zensor1のときはちょっと動くくらいでした。小音量でも十分低音でます。

バランスが良い音で声も聞き取りやすいので、元気な音のジャンル(ロックとか)も結構いけますし、映画鑑賞にも向いてるスピーカーです。色んなジャンルで使えるので万能型といった感じでしょうか。スペックも4Ωで推奨出力が25~100Wなので、そこまで高くないプリメインアンプでも使用可能なところも良いですね。

サランネットは六角形の集合体の形状で、結構しっかりしていて固いです。保護するという点では良いです。ただしっかりしてる分付けて聞くと若干籠もるような感じがします。なので物をぶつけやすい環境じゃなければ外して聞いた方が良いです。外しても特に高音がキンキン刺さるわけでもないですし。

ヘッドフォンアンプについて

ヘッドフォンアンプは、SPL社のPhonitorXを選びました。アンプについて「4極XLR対応&スピーカーへ出力可能」な条件で商品を探しましたが、4極XLR対応のアンプは大抵10万越えの商品。さらにスピーカー出力でも問題無く使用できる商品となると選択肢が少なく、ラックスマンかSPLの商品の2択になりました。(iFiの製品はスピーカーとヘッドフォン同時出力の仕様だったので候補から外れました)

試聴してどちらも素晴らしい音質でしたが、オプションでDACが使える点、クロスフィード機能、モノラル化、VUメーター、120V駆動のオペアンプ等、様々な機能も搭載していたこともありPhonitorを選びました。VUメーターは、ミュート状態なら以下の画像のように赤く光り、出力状態なら黄色く光るので電源ON状態か判断するのにも便利です。

注意点

説明書や公式ブログの故障率に関する記載にもあるとおり、電源をONの状態でヘッドホンジャックの抜き差しをすると壊れるようなので取り扱いには注意が必要です。海外の報告を見るとこれで修理出したという報告がちらほらあるので壊れやすいのかもしれません。

まぁ同価格帯のP-750u MARKIIの説明書にも、保護機能が働くものの故障原因だからやるなと書いてありますし、どの製品でもいえることなのでしょう。

電圧と周波数

本体のPSEマーク(印字されてるシール)には「100V 50/60Hz」と記載されているものの、製品仕様の方には「115V 60Hz」or 「230V 50Hz」の記載になってます。 PSEでOKとなっていることと、SPL社側も50Hzで検証しているようなので周波数が気になるところですが使用OKのようです。実際に50Hzの地域で使用できることは確認してます。

230V運用について

<2025/07/03修正>

230Vの昇圧について、いつの間にか公式で「230V環境での運用について」という記事が掲載されてました。(私が購入した時は230Vの記事がありませんでした)

当たり前ですが、PSE対象外なので230Vは製品保証対象外になります。

逆に別の記事では115Vの昇圧は動作保証対象になると書いてありますが、最新の記事だとPSEの100Vの方を保証って書いてありますね。

公式にケーブルとコンセントなどの一例がのっているので、マネすれば同じようにできると思います。公式にはヒューズは特に書かれてませんので私が使用したヒューズを記載します。 230Vのヒューズは、「T500mAL 250V」なので、タイムラグ型のガラスヒューズ「SCHURTERSchurter 0.5A 250V 直径5.2mm × 20mm 低遮断容量」を購入して使ってました。マウザーやモノタロウで購入できます。

電圧の変更方法については説明書に記載が無く、本体にはfuseパネルを開けろと書いてあるくらいです。方法について探してみたところ、海外のSPL公式サイト側にYoutubeで変更方法の動画が上がってました。マイナスドライバーで蓋の爪をあけ、赤いフューズボックスを脇からドライバーで引っ張り出し、ヒューズを交換して正しい向きにセットして「230V」が右側になるようにはめ直せば完了です。

音質は230V昇圧が一番音が良かったです。SPL公式ブログにもあるとおり音がしっかりしてました。正直これで運用したいくらいですが、国内電源ケーブルは殆ど125V10Aのものしかないので用意するのが大変なことと、 230VとPSEからも大きく外れてしまうので火災の不安もあります。なので、現在は100V運用に切り換えました。(購入してから1年半は230V運用してました。)

100V運用について

<2025/07/03追記>PSE動作確認済みの「100V/50Hz or 60Hz」が推奨ということなので、特に理由がなければ昇圧せずに使用した方が良さそうです。今は日本語マニュアルから削除されていますが、 「AC100V下回る環境だと動作不安定になる。」と過去に書いてありました。なのでそういった場合は、昇圧して使用する形ですかね。または壁コンセントか安定供給できる電源タップを用意するとか。

100Vで使用した場合の音を聞いてみました。230Vと比べると低域がおとなしくなり中域が前にでてくる感じになりました(使用しているヘッドフォンの場合)。SPLの120Vテクノロジーもあって音の変化は結構現れてきます。

昇圧なしでも十分な音はでますが、230Vと比べてしまうと何か物足りない感じになります。許容できる範囲なので著しく低下するとかではなかったです。

試しにテスターでコンセントを計測してみましたが、うちの環境だと以下の電圧でした。動画編集やゲームをやらない限りは100V切ることはなかったので最低ラインの電圧は確保できてる状態です。

- 壁コンセントの場合、101.8V~102.2V

- タップ(KOJO製)の場合、101.1V~102.0V

- タップ且つ、PC高負荷状態で他の電化製品も使用した場合、98.7V~99.8V

115V稼働のヒューズは本体付属のもので良いですが、切れた時に修理出さずに自分で交換するためのものを購入しておきました。1A250Vタイムラグ型低遮断容量ガラスヒューズ「Littelfuse 0213001.MXBP」 です。このヒューズはPSE対応してます。T1AL250Vのものを幾つか探しましたがなかなか見つからない上、PSE対応していないものもありました。購入出来る場所が限られてるのでそのうち買えなくなりそうです。 前はいろいろあったT500mAL250Vのヒューズも中々見つからなかったです。

115V運用について(東日本地域)

<2025/07/03追記>製品仕様が「115V/60Hz」に対し、50Hzで115Vに昇圧しても使えるか試しました。オーディオで使用している方が多い昇圧トランス「SU-6EE」を使用しました。結果は駄目でした。電源はつきますが、保護回路がアクティブになってしまいました。

もともと周波数が違う状態で使用するのは故障になり、特に昇圧が絡むと危険だと認識していたので避けてはいました。100Vで50Hzで使えてたからワンチャンいけるのでは?と浅はかな考えでやってみた次第です。 東日本地域でPhonitor Xを昇圧するのはやっぱり危険ですね。

音質とか使用感など

まずリモコン操作について。

本製品にはリモコンは特に付属してませんが、学習装置が付いているため、好きなIRリモコンで「音量を上げる」「音量を下げる」が出来ます。音量UP、DOWNしか出来ないですが、手持ちのDENONのプリメインアンプのリモコンで操作できるので便利です。スピーカーのプリメインアンプの音量操作と一緒に出来ます。

続いて音質について。

独自の120Vアンプ技術のおかげもあり、ダイナミックレンジ135.5 dB、出力インピーダンス0.18Ω、THD &

N:0.00091%、最大3.7W出力(120Ω時。32Ω時は2.7W、300Ω時は2W)とかなりの高出力です。この出力であれば大抵のヘッドフォンは問題無く使えると思います。

ボリュームを上げると結構余裕があるのかかなりの音量も出せます。うちの環境だとヘッドフォンは8時方向くらいで十分な音が出てくれます。

ヘッドフォンはTH909を使用していますが、このヘッドフォンをプリメインアンプ付属のイヤホンジャックとかPCの適当な出力端子できくと低音の情報量が少なく、不安定な低音となり中高域が強調されてしまう音になっていました。

ですが、Phonitorで聞くと低音の解像度と情報量が圧倒的に増え、芯のある気持ちの良い低音で鳴るようになりました。特にギターの低域の音ははっきり違いがわかるくらいに出ます。出力が高い据え置きタイプだと低音がこんなにも出るものなのかと驚かされました。

低音がそんなにでるのなら全体のバランスがおかしいのではと思うかもしれませんが、実際にはそんなことはなく中高域も含めて一体感があります。 高音・中音・低音がバランス良くなってくれます。音が発生する場所から迫ってくる感じもあります。この迫ってくる感じはライブ音源やロックを聴く方にはとてもハマるかと思います。 購入前に聞き比べたときも思いましたが、音について味を付けたりとかは特になく、原音を伝えてくれる感じです。さすが業務用のレコーディング機材を取り扱ってるメーカーですね。

クロスフィード機能について

Phonitorのクロスフィードは、業務用らしくヘッドフォンでもスピーカーで聞けることを目的として作っているみたいで、「角度」と「クロスフィードレベル」の2点を細かく調整することが出来ます。この手の機能って結構音の定位や音が崩れがちですが、使ってみたところ若干低音に奥行きが出来た程度で、

全体のバランスが崩壊するとかは全く無いです。高音とかも突き刺さるような音にもならないです。ちょっと変わるなって位なので自然な形でクロスフィードされてるということですね。

完全に一致というわけではないですが、スピーカーで聞いているような感じには近くなります。リスニング用途でもまったく問題無く使えますが、奥行きを若干感じられることもあって、映画を見るときやコンサート系の音楽を聴くときにONにした方が良いかなって思いました。

ただ、低音強めのヘッドホンでこの機能を使うと低音が弱まってしまう感じにも捉えられるので、人によっては合う合わないがあると思います。

オプションのDAC

手元に比較できるものがないので感想ですが、躍動感は特になく音が滑らかで落ち着いた感じの音です。長時間効いても疲れない音ですし、クラシックを聴くときにはちょうど良いかなって思います。

躍動感のある音を求めている場合はこちらのDACを買うと物足りなく感じてしまいますが、特段音が悪いわけでもないので一体型でも十分です。場所をとったり製品増やしたくない人はDACオプションで全然問題ありません。

USB接続のドライバーをインストールして使用するのですが、SPLのドライバは再生中のサンプリングレートの表示、ASIOがアクティブ化、バッファの調整くらいしかありません。旭化成のDACはフィルターが5種類用意されていますが、phonitorのドライバでは変更できないです。海外のサイトを見たところ、標準のフィルタ設定になってる可能性があるという記事があったので、

おそらく「ショートディレイ・シャープロールオフ」でしょうか。

DACオプションは4万円ほどですが、この値段が適正なのかはなんとも言えません。単体DACの4万を買った方が良いと言われればそうとしか言い様がないです。なのでこの値段でよりよいDACを買った方が良いかもしれません。私は接続が楽ですし音も気に入ってるので十分満足してます。

全体の感想

スピーカー、ヘッドフォンともに満足できる環境になりました。ヘッドフォンについては沼にハマらないよう、上位クラスのTH909に買い替えましたが、高いヘッドフォンを買っても性能を活かせる機材がないと無駄だったことがよくわかりました。 スペック的にならしやすくても音が十分にでてくれないものなんですね。あと低音を出したいなら据え置きタイプという言葉があるのも理解できました。もっと早く購入すべきでしたね。

Phonitor

Xは、音を着色しない原音のまま伝えるような感じがでなりますし、使用しているTH909も素直な音色でモニター機材チックな感じで音を出力するので、アーティストが意図している音を感じられます。なので、音を分析して聞く人には良い組み合わせだと思います。

原音そのまま伝えるような出力なため、DACで色づけされた音とかもそのまま出ることになり、上流機材の影響をもろに受けます。DACで音の色づけをすればもっと良くなりそうですが、今の環境で満足してるのでしばらくはこのままで行こうと思います。

気分に合わせてESSで躍動感ある音を楽しんだり、旭化成の落ち着いた滑らかな音で使い分けていこうかなって思ってます。

<2025/07/03追記>

DAC強化としてQutestを購入しました。出力はRCAのみというシンプルな構成ですが、スピーカーシステムのプリアンプ出力にも使用できるほどのパワフル設計なため選びました。

また、旭化成やESS製とは違い独自の技術で変換を行っていて評価も高いようなので気になって購入しました。

もともと使用していたDACと比べるのは値段が違いすぎてナンセンスですが、音が全体的に柔らかくなった事に加えて、楽器の演奏を生で聴いている感覚になったほど自然な音に聞こえます。 かといって中音域や低音が弱くなったということもなく寧ろ引き締まっており、全体的にほどよいバランス&空間が広くなったように聞こえました。

Qutestの電源については国内・海外で議論されている通り、電源は変えた方がよかったです。付属の電源でも十分ですが、モバイルバッテリーに替えてみたところ、弦楽器や低周波数での残響が聞き取り安くなりました。

劇的に変わったというほどではないですが、コンサート会場で聞ける自然な残響(楽器の演奏音)を自然に感じ取れるくらいになり、私は音質向上の効果が感じ取れました。

モバイルバッテリーだと色々不便なため、過去に販売代理店がセットで販売していたオーディオデザインの電源を購入してます。

ハイレゾ音源だけでなく、CD音源(44.1kHz)を聴くのも楽しくなりました。Chordの音創りは良いですね。発売当初と比べると結構価格が上がってるQutestですが、Phonitor + Qutestで満足いくオーディオ構成が組めたので出会えて良い品でした。